アニソン on VINYL

新旧アニメの主題歌や挿入歌、人気のアニソンやアニメ・サウンドトラックなどの作品をアナログレコードで一斉発売!

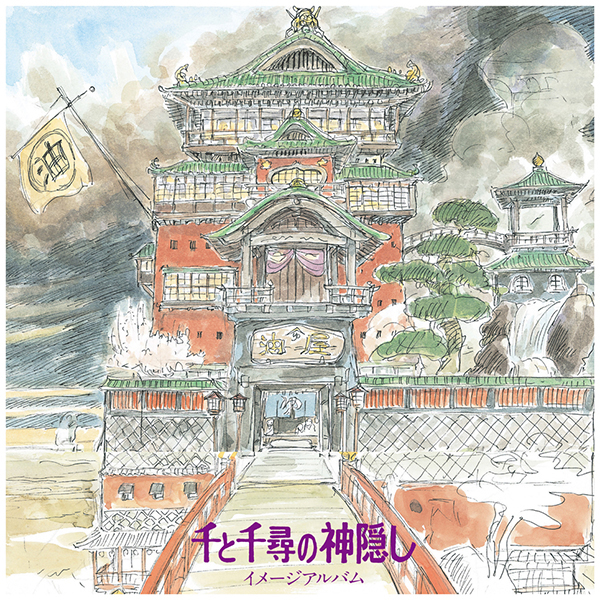

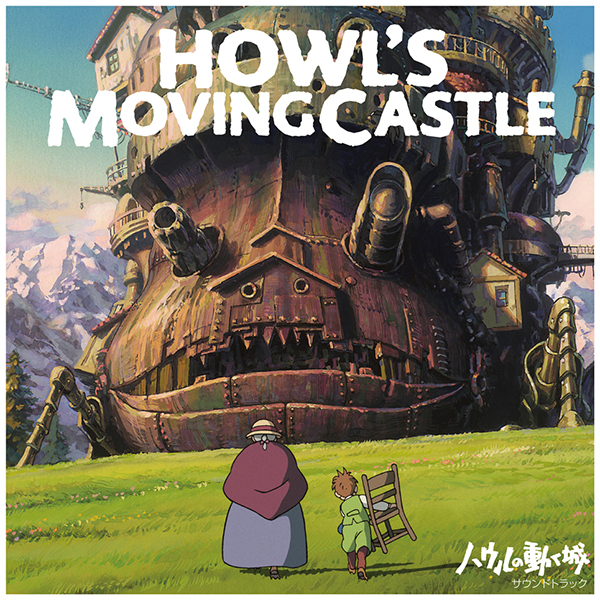

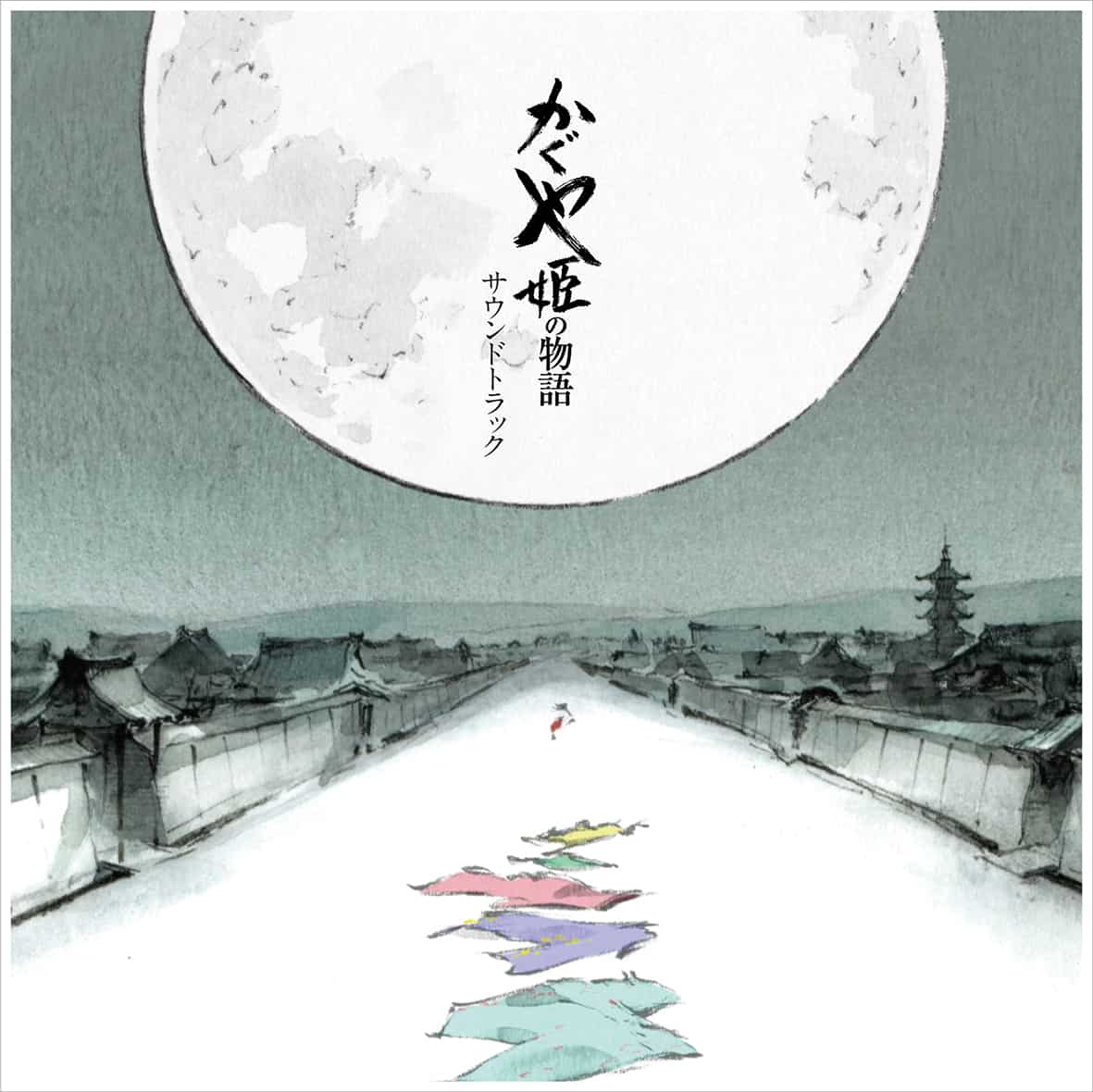

スタジオジブリ アナログシリーズ 大好評発売中!

お求めはレコードショップ店頭・オンラインストアにて!

4月24日(土) アニソン on VINYL発売

「崖の上のポニョ」「風立ちぬ」「かぐや姫の物語」

「STUDIO GHIBLI 7inch BOX」

レコードショップ店頭・オンラインストアにてご予約受付中!

スタジオジブリアナログ盤シリーズ完結記念

制作者座談会 前編

―― 今日はよろしくお願いします。まずは今回のアナログ盤シリーズを企画した徳間ジャパンコミュニケーションズの岡田さん。

【岡田】スタジオジブリ作品のサウンドトラック盤の制作を担当しています。最初は「紅の豚」(1992年)で、以降すべての作品に携わっています。

―― 続いてレコーディングエンジニアの浜田純伸さん。

【浜田】久石譲さんに「スタジオ作るので来てよ」とお誘いいただいてから30年以上、レコーディングエンジニアを務めています。「風の谷のナウシカ」(1984年)の関連作品「風の谷のナウシカ ドラマ編 風の神さま」(映画音楽、セリフ、効果音をすべて収録したアルバム)の制作時、アシスタントで入ったのが最初で、「天空の城ラピュタ」(1986年)から久石さんのスタジオに入社して、本格的にお手伝いさせていただいています。以来、久石さんが手がける映画音楽については何らかの形で関わっています。

―― そして東洋化成の手塚和巳さん。

【手塚】私は浜田さんがレコーディングしてミックスしたものをレコード盤に溝を刻み込むというカッティングエンジニアという仕事をしています。

―― 最後はジャケットデザインを手掛けた100KGの川原樹芳さんと大柴千尋さん。

【川原】「崖の上のポニョ」(2008年)以降、サウンドトラック盤のジャケットを博報堂さんと一緒にデザインしていて、今回のアナログ盤シリーズは復刻も含めてすべて担当しています。

―― 「風の谷のナウシカ イメージアルバム 鳥の人・・・」(1983年)から始まる久石さんが作曲した作品を順次アナログ盤にしていくというこの企画、そもそもどういうきっかけで始まったのですか。

【岡田】「となりのトトロ」(1988年)まではLPの販売がメインなんですね。その後、CDのシェアが一気に広がりますが、当時はLPとカセットが最初に出て、1か月後にCDが販売されるというのがセオリーだったんです。CDがまだ3,800円とか4,000円とかした時代。それが「魔女の宅急便」(1989年)を経て次第にCDが主流となり、「紅の豚」以降はLPやカセットが作られなくなりました。ところが昨今のアナログ盤ブームで、LPが再び注目されています。アナログ盤の素晴らしさに気づいていただいたのは嬉しいのですが、結果としてオークションで高値取引きされることが多くなってしまったんです。それならばちゃんと復刻したものを出して、正規の価格で買っていただきたいと思ったのがきっかけです。

―― アナログ盤の企画を聞いた久石さんやジブリの鈴木敏夫プロデューサーの反応はいかがでしたか。

【岡田】久石さんは「良いんじゃない? 浜田さんがきちんとみてくれるんでしょ?」という感じで快く了承を頂きました。鈴木さんは「へえ、アナログ盤って流行ってるんだ。面白いんじゃない?」という感じでしたね。実はアナログ盤を出していた当時、鈴木さんに毎回ジャケットを監修してもらっていたんです。「これをやったら良いんじゃない?」といろんなアイデアを出して頂いていました。例えば「天空の城ラピュタ」のサウンドトラック盤は2枚組だったので、中面の絵を背景画にして、その上にパズーとシータのセル画を入れてみようとか。こういうことはレコード会社の人間だとなかなか考えない。思いついたとしても、大ロットで製造しないと赤字になりそうなアイデアだからやらないんです。でも、鈴木さんとだとやってしまう(笑)。鈴木さんは当時、徳間書店で雑誌「アニメージュ」の編集長もやっていたから、雑誌の付録のような発想でいろんなアイデアがありましたね。アナログ盤の出し入れ口や歌詞のブックレットの開き方を逆にするというのも、斬新でした。

―― 本の編集者らしい発想ですね。

【岡田】その分、当時の商品は貴重なものになり、高値で取引きされていました。だから、まずは「風の谷のナウシカ」から「となりのトトロ」までの作品をどうしても復刻したかったんです。そして、復刻に際し、オリジナルを尊重しつつ良い音にするため、当時から携わっていた浜田さんに全作品のリマスタリングをお願いしました。

―― アナログ盤用の作業はどのように進めていったのですか。

【浜田】「となりのトトロ」あたりまでは、アナログのテープでレコーディングしているんですよ。その後、録音自体はデジタルになったけど、マスターはアナログのテープだった時代がしばらくあって。「千と千尋の神隠し」(2001年)ぐらいからマスターもデジタルに変わりました。CDというのは、16bitの44.1Khzというフォーマットで、16bitというのは音の大きさの段階、44.1Khzというのはサンプリングの周波数を表しますが、その基準に則ったものをそのままアナログ盤のマスターにするのではなく、一旦、アナログテープも含めて、マスターのデータを整理し、検証するところから始めました。

―― 昨今、音にこだわる人向けにはCDも高音質のハイレゾ盤も流通し、音の奥行きもある程度感じられる時代になっていると思いますが、アナログ盤ならではのリマスタリングのポイントは。

【浜田】低域の処理ですかね。物理的な特性で言うと、多分アナログ盤のほうが良くないんですよ。

―― 良くない?

【浜田】ええ。上も下も。上は揺れがあるし、下もCDだと理論上、低域はいくらでも伸びるんですけど、聴感上の低域感というのは明らかにアナログの方があって、ずっしりとした重厚感みたいなものを感じることができるんです。僕もレコーディングの過程で、アナログレコーディングからデジタルに変わった時に「上が綺麗に聴こえる」というところを気にしていたんですけど、実は低域をどうするかが重要なんです。ですから、今回は低域の処理が一番気にしたポイントですね。

―― こうして出来上がった音を手塚さんが受け取ってカッティング作業に入るわけですが、そもそもカッティングとは何かということも含めて教えていただけますか。

【手塚】彫刻刀のようなスタイラスというカッター針があるんですけど、それを下ろして溝を作っていきます。カッティングというと「切る」と思われがちですが、実際は「削る」なので「カービング」が正しいかもしれません。溝の幅は広くて90から100ミクロンぐらい。深さは20ミクロンから50ミクロンぐらい。1000分の5㎜とかそういう世界ですね。そのくらいの精度で刻み込んでいくんです。アナログ盤は回転数が33回転と45回転と一定で、盤の大きさも決まっていますから、ある程度収録する時間も制約があるんです。CDは60分や70分は平気で入りますが、LPは片面18分から25、6分。AB両面で50分ぐらいのものが普通だったんですけど、それをなるべく大きな音量で入れて、音が割れず、針飛びも起こさないように顕微鏡でチェックしたりしながら削っていく作業です。私が今でも使ってる機械は、1973、4年ぐらいに購入した物です。

―― 片面に入る長さの違いはどうして生まれるんですか。

【手塚】30分入れようと思えば入るんですよ。ただ、入れてしまうと全体の音量が下がるんです。溝って、左右と上下に入ってるんですよね。大きくなれば大きくなるほど、振れが大きくなるんですよ。左右の振れが大きいと使う面積が増えてきますから、収録時間が長いものはなるべく面積を使わないようにしなければならない。ところが揺れを小さくすると音量が小さくなっちゃう。だからピアニシモからフォルテシモまで振り幅の広いクラシックなんかは結構な長さが入るんです。顕微鏡で見ながら、まだ少し揺れても隣と隣がまだ少し余裕がありそうだと分かると、そこをもう少しくっつけることであと30秒間を入るな、とか。

―― だとすると最近のJ-POPにK-POPに代表されるずっとフルボリュームのような曲は……。

【手塚】長くは入らないんですね。長く入れようとすると音を小さくするしかない。

―― 長さによって音質ではなく音量が変わるということなんですね。

【手塚】不思議なことに、全体の音量を均等に小さくしたものを聴くと、音質も何も全部変わったように聴こえるんです。逆にスピーカーのボリュームを変えないで、溝に刻まれた音量を大きくしたものを聴くと、なぜか大きい方がいいと感じる。

―― 面白いですね。今はネット配信でCDの何分の一といったデータ量の音質で聴いている人も多く、配信用のマスタリングを別途やることも普通になってきたという話も聞きますが、CDの16bit、44.1khzを一つの基準だとすると、アナログ盤はこれに対し、どのくらいの容量が入るのですか。

【手塚】容量っていうか、どういう作業をしているか、という方が合っているかと思います。容量自体はデジタルの方が入ると思います。

―― そうなると不思議なのは、よくアナログ盤で聴いた時の感想として、深みやあたたかさを感じると言いますよね。なぜそう感じるのでしょう。

【手塚】人間の耳は、下が20hz、上が20khzまでしか聴こえないと言われてます。CDに入るのもこの範囲がベースですが、人間の耳に聴こえないような18khzとか19khzとかも入れようと思えば入ると思うんですよね。だけど、我々が一番心地良く聴こえるところっていうのはもう少し下の方じゃないかなと思うんですよね。

―― 心地良いと感じる音域が、アナログ盤だと際立っているということでしょうか。

【手塚】そこは何とも言えないですけどね。

―― でもレコードの音は心地いいって言いますよね?

【浜田】デジタルは、情報が箱の中にギリギリまで入るんですよ。でもアナログのデータは外側にいけばいくほど、モヤっとしていて、段々見えなくなっていくんです。

―― グラデーションがある?

【浜田】そう。一番大事なところははっきり見えて、次第にグラデーションが掛かっているから、深みがあるように感じるのかもしれないですね。映像もそうじゃないですか。デジタルだとぼやけたように見えてもエッジがあって、ピントが全部合っているように感じるというか。

―― 確かに映像も音もデジタルって点の集合だから、どこまでいっても隙間がある。それがアナログだとゆるやかだから優しく感じるんですかね。映画のフィルムみたいなもので。

【手塚】僕も一時期そう思ったことはありましたよ。でもデジタルデータだってどんどん細かくなればアナログっぽくなるんじゃないかと思ったり。

―― 浜田さん、結局この心地よさの正体は何なんでしょうか。

【浜田】さっきのグラデーション的なことに尽きるんじゃないでしょうか。デジタルの音というのは記録できる限界の周波数を超えると急激にストンと落ちるんです。だからCDが出た最初の頃は「CDくさい」「デジタルくさい」とよく揶揄されていたんです。でも、段々そうじゃなくなってきている。それはADコンバータというデジタル変換する機械が進歩して、ギリギリのところまでアナログでフィルタを掛ける必要がなくなった。それで聴きやすくなったのはあると思いますね。あと高音質のSACD(Super Audio CD)などは、細かくデータを収録して、その密度が濃いから、手塚さんが考えたように上の方にいくとアナログのようにモヤッとしている。

―― 情報量でアナログらしさを表現しているということですね。

【浜田】そう。エッジがある感じを極限まで少なくなくしているんです。

【手塚】アナログ盤の方は、カッティングの過程でデジタルデータがびっちり入った音源がくると、なかなか再現できないことがあるんですよ。低い方もですけど、特に高い周波数帯域は大変です。溝にする際、カッターヘッドというものがあって、そこに電流をグッと流して刻み込みますが、高い周波数が入ると高電流が流れ、中で熱を持つんですよね。それを長時間やってると、コイルが焼きついちゃうってことがあって、長時間、といっても3秒とか4秒とかですが、続けてそういう状態になると、機械の方で保護するためにオフにしちゃう。デジタルで一生懸命作ったものが、アナログになるとカットされてしまうというか、溝にするためにその部分を変えていかなきゃいけなくなってしまう、極端に言うと。

―― 奥が深い。「タモリ倶楽部」のような(笑)。

【手塚】実は「タモリ倶楽部」に出演して試したんですよ。それはさておき、僕は長くやってるんで、奥が深いかどうか自分では分からないですけど、アナログ盤はそもそも制約がかなりあるんです。デジタルのハイレゾとか、普通のCDと比べてもかなりキャパシティが小さいと思います。でも、小さいからこそ、アナログしかなかった時代の先人たちは、イメージをちゃんと持ってやっていたんですね。

―― マスタリングしたデータがいくらしっかりあっても、機械的にカッティングすれば良い音になるかって言うと、全然そんなことじゃないってことですよね。

【手塚】ミキシング、マスタリングした人が「これがベストだ」と思ってやっても、アナログ盤にする時に完璧かどうかは別の問題なんですよ。ですから、作った人とか、演奏した人には、最終的にレコード盤になる直前のところでチェックしてもらえるようにしています。さすがに大きな変更はできないですが、料理でいうと塩胡椒のようなものを変える機会を設けています。

―― 「もうちょっと柔らかくなりませんか」みたいな。

【手塚】そうです。甘くなりませんかとか、硬くなりませんかとか、そういう言い方ですよね。

>>後編へつづく

お問い合わせ窓口

info-animesongs@onvinyl.jp